RECENSIONE del SABATO

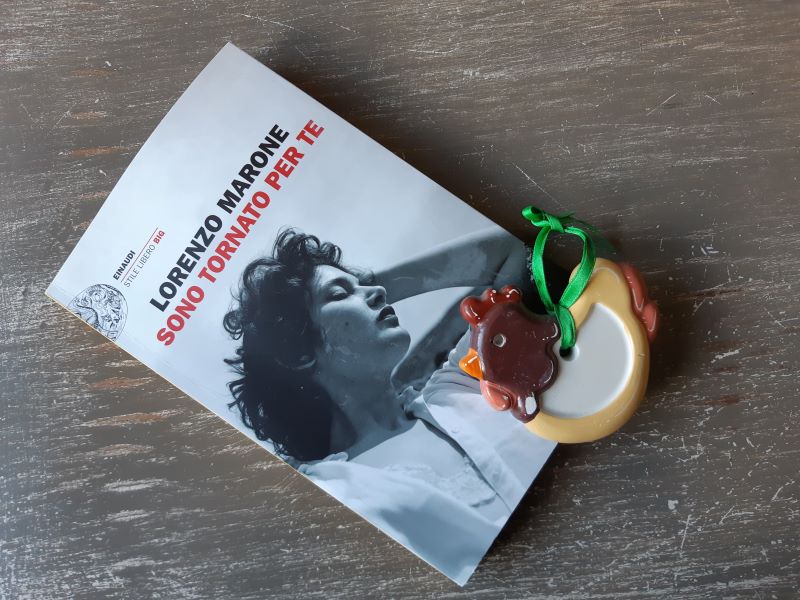

“Sono tornato per te”, autore Lorenzo Marone, edito da Einaudi, 2023, pp. 259.

In una frase: bellissimo romanzo, ricco di amore e di fede.

Di Lorenzo Marone avevo commentato, lo scorso 5 settembre, “Un ragazzo normale”; nel frattempo ho letto (e mi è piaciuto) “La tentazione di essere felici”. Iniziai quindi la lettura di “Sono tornato per te” con notevoli aspettative, tutte soddisfatte.

Le storie del romanzo sono ambientate in due luoghi principali: il primo è Monte Rianu, nome di fantasia di un paesino rurale nel Vallo di Diano, al confine tra Campania e Basilicata, “un ciuffo di case a ridosso del fiume Tanagro…” (p. 11); il secondo è il campo di concentramento di Mauthausen, in Austria, a circa 20 km dalla città industriale di Linz. La Germania nazista, dopo aver occupato militarmente L’Austria, se l’era formalmente annessa nel marzo del 1938 e l’8 agosto dello stesso anno fu aperto quel campo di concentramento, destinato inizialmente agli oppositori austriaci del regime.

L’arco della narrazione è lungo un decennio scarso: dalla fine del mese di marzo del 1936 al gennaio del 1946, con un breve epilogo/appendice nei primi anni 2000.

Dal 2018 è direttore artistico della fiera del libro di Napoli “Ricomincio dai libri”.

Protagonista del romanzo è Cono Trezza, detto “Galletta” perché vivace e impertinente, figlio di mezzadri, “fin da piccolo aveva mostrato un’indubbia capacità di tirar cazzotti coi coetanei … buono d’animo, in fondo … da sua madre Rosa aveva preso la fermezza con cui pretendeva rispetto, dal padre Giuseppe aveva imparato la considerazione per il prossimo, e aveva ereditato la sua stessa testardaggine. Da lui e dagli altri contadini aveva imparato la pazienza, come loro sapeva attendere le stagioni, e alla natura mai portava rancore” (pp. 12, 13).

Serenella Pinto, quindici anni, è l’innamorata di “Galletta”: Cono, di appena un anno più grande, l’aveva conosciuta una mattina di fine marzo del 1936.

“Lei sembrava una dea, una sacerdotessa, o forse una fattucchiera, che con un incantesimo gli aveva ingarbugliato la lingua e il corpo, tanto che non era più capace di parlare né di muoversi. I suoi lunghi capelli ricci erano una massa scura sul punto di esplodere, guardarli era una festa. Nei suoi occhi neri ci si smarriva, la sua pelle assumeva nelle pieghe il colore dell’ebano, e sul viso sfumava in tinte auree; solo a vederla, faceva venire in mente l’estate!” (p. 16) Cono avrebbe poi imparato che Serenella era una ragazza spigliata e intelligente e di grande forza d’animo, suo padre, “mastu” Nicola, era un artigiano “aggiustatutto” di idee socialiste.

Marone descrive il contesto rurale in modo molto efficace, c’è poesia e tenerezza, certo, ma nessuna sdolcinatura, c’è realismo, senza cupezza e tantomeno rancore: “I Trezza erano abituati a stipare il dolore come stipavano il fieno e la legna per l’inverno; la sofferenza, tanto quanto la fatica quotidiana, era qualcosa di cui non si lamentavano, semplicemente la sera si andava a dormire presto.” (p. 21).

Cono è innamorato di Serenella, certo, ma siamo nel 1936 in un villaggio del profondo Sud di un’Italia essenzialmente contadina … il racconto del corteggiamento e dei primi fugaci appuntamenti tra i due giovani è allo stesso tempo divertente e commovente, tenero e drammatico.

10 settembre 1943, due giorni dopo l’armistizio dell’Italia con gli Angloamericani, Cono Trezza è a Cuneo, con il suo reggimento: privi di ordini e braccati dai tedeschi, molti soldati e parte degli ufficiali avevano deciso di tentare la fuga; per i ragazzi del Nord era, sulla carta, meno complicato, ma per quelli del Meridione era impensabile.

Per fortuna un siciliano residente da anni in Piemonte li aveva aiutati: “era stato solo uno dei tanti incontri che avevano permesso a Cono di restare in vita in quei mesi; presto s’era diviso dai compagni, finendo in una cascina della zona, tra contadini come lui … fino al giorno in cui era stato catturato dai tedeschi e deportato” (p.131).

Cono ha 25 anni, è un prigioniero come tutti gli altri, ma è atletico e robusto, e si scopre adatto al pugilato: “Fu il pugilato lo sport più praticato nei campi di concentramento. Piaceva a Hitler, alle guardie naziste che scommettevano sugli incontri, ai kapò che obbligavano i prigionieri a combattere di notte” (dal prologo al romanzo).

Cono ha un solo fine: sopravvivere per tornare da Serenella, questo obbiettivo lo sostiene, al di là di ogni considerazione: “tirava pugni, lui, e non si faceva altre domande, tentava di salvarsi la vita per tornare dalla sua Serenella, e le paure poteva in tal modo metterle a tacere per un po’. Grazie alla boxe gli era riuscito di sistemarsi all’interno del Campo con più favore di altri, quelli che non potevano battersi, ed erano quindi incapaci di portare svago alle SS “(p. 131).

Eppure l’umanità, in modo misterioso, sopravvive anche a Mauthausen, un compagno di prigionia, del quale Cono conosceva sono il cognome, Palermo, lo incoraggia, gli dà parte del suo scarso cibo, e raccatta tozzi di pane per il campo da regalargli, e quando Cono è restio ad accettare, Palermo si impunta e insiste, fin a farlo cedere: “Ogni grammo di cibo in più poteva contribuire a scaldargli i muscoli con i quali avrebbe provato a vincere il prossimo incontro… finché qualcosa non fosse successo, finché non fossero venuti a liberarli… Cono all’inizio aveva sentito i morsi allo stomaco e aveva presto capito che non c’è niente come la fame a toglierti dalla testa ogni scampolo di umanità… la fame invade il corpo, si prende la mente e strappa la luce dagli occhi. A Cono era stato insegnato a non lasciare la fame al povero, e solo ora capiva che nessuna umiliazione nella vita è grande quanto quella di stare da affamato dinanzi a chi affamato non è.” (p. 133)

Finale: nel 1979 visitai il campo di concentramento di Mauthausen, l’impressione fu fortissima; non di rado il ricordo di quel luogo e delle descrizioni delle angherie a cui erano sottoposti i prigionieri mi è tornato alla mente: “Non è esistito, né mai esisterà al mondo altro posto come questo, dove la parola «potere» abbia un significato così totalizzante” (p. 184) Allora, e nemmeno in questi nostri tempi, mai mi sarei aspettato di poter leggere una storia di persone assolutamente ordinarie, detenute ingiustamente e crudelmente, eppure così pervase di amore e di fede, da farmi sentire in colpa quando, di fronte alla crudeltà, alla stupidità, all’egoismo di troppi potenti, mi sembra di voler solo dimenticare per adagiarmi in una qualche “comfort-zone”.

Se leggerete questo libro, e lo raccomando a tutti, non tralasciate i “Ringraziamenti” finali: una bella e toccante riflessione dell’autore.

Buona Pasqua di Resurrezione!